出雲大社は、今や年間なんと!660万人もの観光客(参拝客)が訪れる伊勢の神宮(年間約1500万人)に次ぐ、巡拝の聖地としてスッカリと日本人の文化に馴染んでいます。

しかし出雲大社には他の一般的な神社では見られない少し特殊な参拝方法が伝存する。

出雲ツウな諸君たちであれば、もぅお分かりかな?ムフフ ….分かるかぃ!

本稿では、出雲特有の参拝方法を紹介したいと思ふ。

そもそも「参拝(さんぱい)」とは何?どういう意味??

そもそも「参拝」の言葉の意味を知らずに参拝している方が、ほとんどだと思われるが、では「参拝」の言葉の意味を聞かれた時にスラスラと答えられるだろうか?

参拝とは?

参拝(さんぱい)とは、神社やお寺(寺院)、他には「教会」や「お墓」などで、神仏や祖先の御霊に祈りを捧げることをいう。

「参する」と書いて、「参加する。 参与する。 関与する。」を意味し、

「拝する」と書いて、「おがむ」「からだをかがめて敬意を表する。おじぎする。おじぎ。」

「神仏をおがむ。敬意をもって見る。ありがたがって大切にする。」

‥‥‥などと辞書を引くと最近の鼻毛の飛び出し具合ほどに素敵に飛び出てく〜る。

祈りとは?

祈りとは、祖先の霊や神仏に対して「成就や回復」などの願い(祈願)をする行為のことをいう。

そして、この参拝には種類があり、その参拝の種類によって参拝の仕方や方法が変わります。

おおよその方が、参拝の手順やルールについては、深く考えないで何となく、周りの人のやり方をみて同じようにやっていると思われます。

参拝の正しい手順やルールを身に着ければ、神仏の徳(力)によって清められ、神さまのご加護を受けられますので、自分自身に自信が持てるようになります。

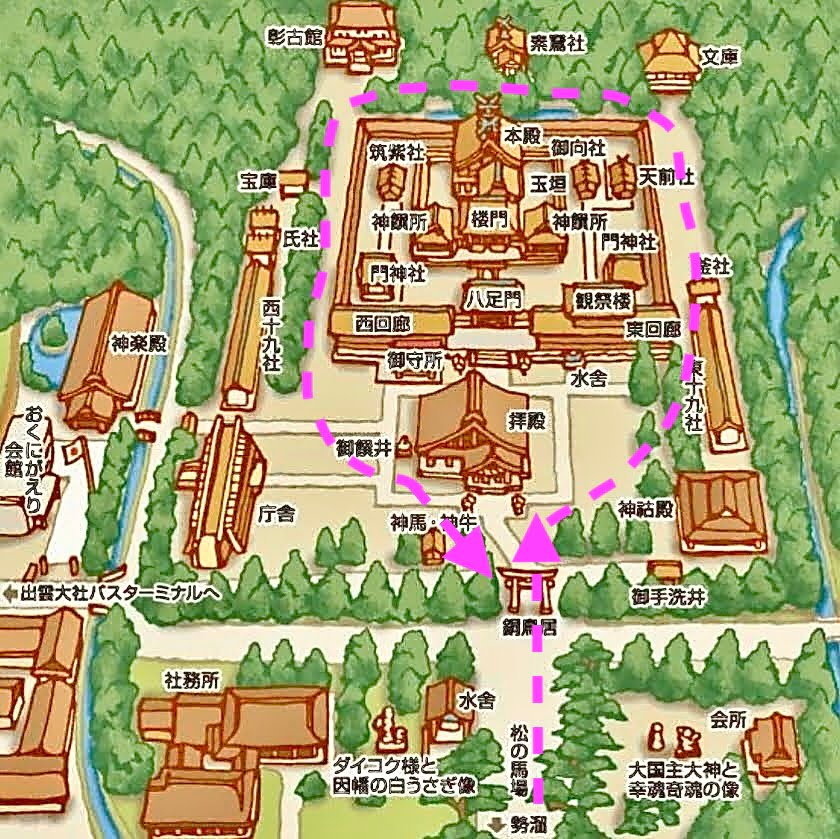

出雲大社の正しいとされる参拝ルート(回り方)

出雲大社の正式な参拝方法として、地元ではまず御本殿(拝殿)を礼拝後、「反時計回りで境内を参拝する」のが正式な参拝方法らしい。

出雲大社は「二礼四拍手一礼」?!

今日、伊勢の神宮を始めとした一般的な神社では「2礼2拍手1礼」が基本の参拝所作となるも、こと出雲大社に関しては、特有の参拝方法として基本的に「2礼4拍手1礼」の作法に則って参拝するのが正しいとされる。

この他に出雲大社が特殊と言われるのは、「5月14日の例祭(大祭礼)」の時にはなんと!「2礼8拍手1礼」、つまりは「柏手(拍手)を8回打つ」からです。

なお、このような八拍手を打つことを「八開手(やひらきで)」と称し、実際のところは5月14日だけに限らずに出雲大社の神職はすべて「八開手」を基本の所作としているようです。

ただ、八開手は出雲大社に限った作法ではなく、我が国の神宮として誰もが見知る「伊勢神宮」においても祭事のときは「八開手」の所作です。

この上さらに神宮では立ち座りの動作を4度繰り返すことから総じて「八度拝」とも呼ばれます。

8回拍手をする理由とは?

ではこの「8」の数字は何なのだろぅ?‥‥などという疑問も生じる。

実はこの「8」という数字、古来、神道では「無限」を意味しているとされ、例祭の時は「無限に近い心づもりで盛大に神様へお仕えする(ご奉仕する)」といった意味合いになるらしい。

二礼四拍手一礼の礼拝作法は略式のものだった?!

通例の「2礼4拍手1礼」は、例祭の時の「2礼8拍手1礼」の拍手の回数を半分にすることで簡略化した参拝方法なのです。

実際に我々一般の見識でも広くら知られている「∞(無限の記号)」も、8を90度回転させたような形状をしています。

この8の起源になるものが、漢字の「八」です。

日本においての「八」は「末広がり」を意味し、大変、縁起の良い漢数字として用いられる例が多く散見されます。

例えば、出雲大社の神在祭にて全国から主祭神である「大国主大神」と会議をしに訪れるとされる「八百萬神(やおよろずのかみ/数え切れないほどたくさんの神々)」が良い例です。

他に、「江戸八百八町(かつての江戸(現在の東京)には数え切れないほど町がある)」や、「嘘八百(ウソだらけ)」 があります。

このような8(八)の数字の由来は仏教が起源とされており、実際に、かつてこの島根県出雲大社の境内にも三重塔が建てられていたように8回柏手を打つのも仏教が盛んであった頃の名残と言えます。

出雲大社の正式とされる参拝ルート

ピヨ🐣稲佐の浜の砂を持ち帰る場合

実は出雲大社にはご利益を高める特殊な礼拝方法があり、それが稲佐の浜の砂を持ち帰るというもの。

本来は最初に境内の”素鵞社(そがのやしろ)”にて礼拝するのが良しとされるのだが、他県から訪れている場合は時間的な問題も考慮して先に稲佐の浜へ行って海岸の砂を採取しておくのも良いと思ふ。

つまり、出雲大社境内へ入る前に(参拝の前に)「稲佐の浜」へ行き海岸の砂を採る。

稲佐の浜の砂については下記ページを要チェック💘

素鵞社については下記ページを要チェック💘

【素鵞社のご利益・効果絶大の由来とは?】お砂奉納で有名な強烈パワースポット!

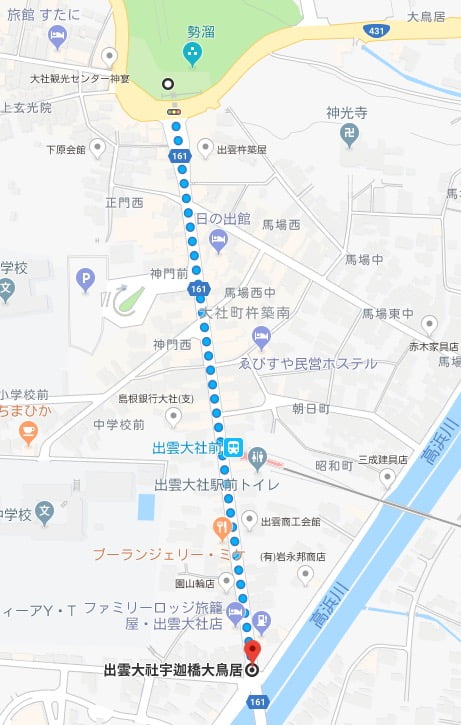

(1)大鳥居(宇迦橋大鳥居)

出雲大社の大鳥居とは、旧大社駅の近くに屹立するクソでけぇ巨大な鳥居「宇迦橋の大鳥居(うがばし)」のことをいう。

鳥居とは神が祀(まつ)られている神域への入口ともなります。

また神道においては参道の中央は神様が通る神聖な道とも云われ、鳥居をくぐる時は参道の中央を通るのをできるだけ避けて左右の参道を通行するのが良いとされる。(混雑時は混乱を避けるためこの限りではない)

鳥居をくぐる時は神への敬意(けいい)を払って一礼し、左足から入るのが正式とされる。(神道では左が上位とされる)礼拝が終わって帰途につく際には最後に鳥居の前で振り返って一礼する。

(2)神門通り

商店街なのであまり意識はしないのですが、「神門通り」も下記、「勢溜の鳥居」と「宇迦橋の大鳥居」の間に位置し、あまつさえ直進したその先には本殿(拝殿)が位置することから、言わば出雲大社の参道に位置付けられる。

本来は大勢の参拝客が行き交う本殿へ到る参道だったが、現在はそれら大勢の参拝客を快く出迎えて持て成すために社頭の門前街として発展を遂げたと素敵にいえる。

なお、島根県出雲大社の見解では勢溜鳥居より内側を境内地としているらしく、だとすれば江戸時代より当地に建つ勢溜の鳥居こそが一ノ鳥居とするのが正式なのかもしれない。(宇迦橋の大鳥居は大正四年の創建)

それとできれば買い物や食べ歩きは参拝を終えた後で、ゆっくりと楽しみたい。

【ピヨ🐣コメント】

社参前に買い食いをする行為は「ついで参り」と称し、神への不敬にあたるという信仰も素敵にある。

(3)勢溜の鳥居

現今、多くの参拝客は当該、「勢溜の鳥居(せいだまりのとりい)」から参拝を開始する。

理由は出雲大社前駅で一畑電車を下車したり、はたまた出雲大社周辺の駐車場に停めるとこの鳥居から参拝することになるからです。

この鳥居は現在、一部では出雲大社のニノ鳥居と言われつつも、出雲大社公式では「正門」と位置付けられる鳥居です。

ちなみにこの鳥居前にあるバス停の名前を「正門前バス停(一畑バス)」と称し、当該鳥居がバス停名の由来になっている事が素敵に分かる♡

勢溜りの鳥居の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページでご紹介しております。

(4)祓社(はらえのやしろ) ※「2礼4拍手1礼」

祓社は勢溜の鳥居をくぐり抜けると右脇に見えてくる、おそらく最初に参拝することになる社となる。

祓社で礼拝し、まずは今日まで自らが知らぬ間に身につけた穢れ(けがれ)を清めていただく。

【ピヨ🐣注意】

GWや正月、神在祭などの混雑シーズンになると参拝者の列が発生してしまって混雑が生じることが多いので、礼拝後は速やかに次の参拝者の方へ順番を譲りたい。

祓社の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページでご紹介しております。

(5)参道(松並木の参道)

参道(さんどう)は産道(さんどう)につながるとされ、御本殿までの道のりを1歩進むごとに純粋無垢な赤子のように、薄汚ねぇ社会の喧騒に飲まれちまぃながろぅぁ〜、知らぬ間についちまったァ〜、穢れ(けがれ)を祓って(はらって)〜くらさァる、ありがテぇ〜てェ、参道なんでゴザんす。ヘっヘェ〜ィ。

‥‥‥‥。

‥‥‥こホンっ!

エ〜、また参道の中央は神の通り道、右側は帰りの参拝客が通る道と言われる。

参道を歩くときは神の邪魔にならないよう、なるべく道の左側を歩くように心がけたい。

ただし、参拝者が大勢いる場合はこの限りではない。

松並木の参道の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページでご紹介しております。

(6)手水舎(てみずや/ちょうずや)

御神前に進む前に、水舎(手水舎)にて両手と口を浄める。

出雲大社での手水の作法(手順)

左手を洗う

まず、拍手を行う手を清めます。

そのため、片方の腕で柄杓を持ち、もう片方の手を清めます。

この時、古来からの伝統では右手で柄杓を持ち、左手を先に洗う(清める)のが習わしとされています。右手を洗う

左手と同じように次は右手を清めます。

口をすすぐ

お口をすすぐのは、特に口から入るとされる邪気を祓うためです。

左手に柄杓を持ち替えて、お水を注ぎ、右手で柄杓の水を受け、それを口に含みます。(※直接、柄杓から口に含むのは厳禁です。)2回目に柄杓を持った左手を清める

左手で柄杓を持ったまま、柄杓を建てて、左手と柄杓の持ち手に再度お水を流して双方を清めます。

柄杓を元の位置へ戻す

使用した柄杓は、伏せた状態で必ず元の位置へ戻します。

この時、斜め方向に置かずにキッチリと真っ直ぐに揃えて、他の柄杓と並行になるように静かに置きます。

※出雲大社を含めた手水舎での注意点※

- 水は飲まない

- 柄杓には絶対に口をつけない

- 軽く口をすすいだら、手で口元を隠し、口に含んだ水を真下の溝へそっと流す

出雲大社を含めた手水の作法(手順)のイラスト図

(7)銅鳥居

出雲大社境内の御垣内エリアの正門入口となる鳥居です。

冒頭の宇迦橋の大鳥居から数えて4つ目に立つ鳥居ということで「四の鳥居」とも呼ばれる。

この銅鳥居は戦国武将「毛利輝元」が奉納したという、ちょ〜っとした曰くや由緒ある鳥居になります。

毛利輝元といえば関ヶ原の戦いにおいては西軍の総大将を務めた人物であり、豊臣政権においては太閤秀吉の五大老の一人を務めています。

銅鳥居の内側は「境内」と呼ばれる!参拝時間以外は進入不可!

島根県 出雲大社ではこの銅鳥居の内側を「境内(けいだい)」と呼び慣わしており、御垣の内側には所定の参拝時間以外は進入不可となります。(門が閉じられます)

中には警備員さんもいるので参拝時間を過ぎて御垣の周辺で怪しい動きをしていると、国際級のテロ犯罪者と間違えられて、声をかけられるかもしれませんゼ!

(7)拝殿(御本殿)

「2礼4拍手1礼」で参拝します。

俗信ではお賽銭の額に10円は、遠縁(とおえん=10円)に通じるので、縁起が悪いとされています。(5円+5円でもNGらしい)

お賽銭の額は「5円玉(縁結びの社だけに”ご縁”がある)や「11円(イイ)」、「41円(良い)」、「45円(始終ご縁がありますように)」‥‥などを納める(賽銭箱に入れる)と良いとされる。

ただし、これらのお賽銭の額に関しては絶対ではありません。大事なのは気持ちです。

拝殿の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページでご紹介しております。

(8)八足門(はっそくもん):「2礼4拍手1礼」

八足門の中に御本殿がありますが、特別の日(正月の三が日など)や、「神に特別な願い事をする方(特別ご祈祷)」以外は入れません。

この為、門の前で御本殿をお参りします。参拝は「2礼4拍手1礼」です。

八足門の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページでご紹介しております。

(8)御本殿周辺の社殿群:「2礼4拍手1礼」

八足門前で御本殿をお参り後、御本殿周辺の垣根(かきね)を上述した通り、「左回り(反時計回り)」に進んで、順番に境内(けいだい)の殿舎をお参りします。参拝は「2礼4拍手1礼」です。

(9)御神体正面からの参拝:「2礼4拍手1礼」

写真やパンフレットで出雲大社の境内を見れば分かりますが、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)の「御霊(みたま)=たましい」がお宿りする本殿の正面の向きは「南向き」となっています。

しかし実際、御本殿の内部ではなんと!大国主神の御神体は「西を向いている」そうです。

つまり、通常の神社では鳥居や参道に対して、正面が神様のご鎮座される社殿となりますが、出雲大社では大国主大神が西側を向いておられますので「正式には西側が正面」になる。

そして、なんと!上記のような理由から出雲大社では御本殿の西側にも小さな遥拝場が設けられています。

但し、西側とは言っても西側は壁(瑞垣)になっていますので、その外側に遥拝場があり、その前でお祈りをすることになる。参拝は「2礼4拍手1礼」です。

混雑時における「2礼4拍手1礼」の作法の仕方

普通の神社の参拝は「2礼2拍手1礼」が基本です。

ところが出雲大社では4拍手とします。

出雲大社の「2礼4拍手1礼」の正しい手順・順序

「2礼4拍手1礼」を放つ前に、大事なことを忘れていやしませんか?

何だかお分かりですか?

それは「帽子」です。

これは忘れがちな方が多いですが、帽子をカブっている方は必ず脱帽するようにします。

入室する時に脱帽するのと同じで、着帽したままでは神様に大変失礼です。

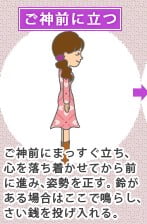

(1)御神前に姿勢を正して立ち、心を落ち着かせてから前に進み、お賽銭をお賽銭箱に静かに入れます。

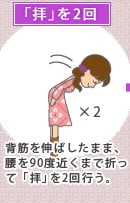

(2)お賽銭を入れた後、鈴がある神社では鈴を鳴らします。そして背筋を伸ばしたまま、腰を90度に折って、2回おじぎをします。

(3)次に、両手を胸の高さまで上げて手のひらを合わせます。

(4)右手を少し下にずらし、拍手を4回します。(左手の中指の付け根に、右手の中指の先をあてる形で拍手すると、いい音がでるそうです)

(5)右手の位置を戻し、神への感謝や願い事などを述べ、静かに祈ります。

(6)もう一度、腰を90度に折って、1回おじぎをします。

出雲大社で拍手を4回打つ理由

実はこのような柏手を4回打つ神社は他にも、「宇佐神宮(大分県宇佐市)」などがあります。

しかしいったい何故、4回打つのでしょう?

一説では、以下のような理由が囁かれているようです。

- 東西南北を守護するとされる「四神(しじん)」に対して敬意を示している

- 通常の2拍手を篤い崇敬の意味合いで2回行っている

- 1年(四季)を実りと繁栄を祈願している

しかし、いつ頃から柏手を4回打つことになったのか?など、4回打つ理由は現代に至っても解明されていないようです。(一説に戦後のバブルブームあたりから参拝客が急増し、やがて神職の礼法を真似る参拝客が出没し始めたとか)

出雲大社の拝礼方法「2礼4拍手1礼」については、当サイトの以下のページ↓でもご紹介しています。

「拍手?」、 「柏手??」 「”拍手”と”柏手”の意味と由来」

「拍手」は「はくしゅ」と読むのが一般的ですが、実は「柏手=(かしわで)」とも言います。

幼少の頃、両親や親戚の叔父などと神社へ行って、鈴を鳴らし、手のヒラを合わせて音を鳴らし、最後にお祈りして・・これらの動作を言われるがままに、していたと言う経験はござらぬか?

実は、この拍手にも由来や意味があったのだった。

柏手(拍手)で「音を大きく鳴らす」ことは重要!

で「音を大きく鳴らす」ことは重要!1.jpg) 実はこの「柏手(かしわで)=拍手(はくしゅ)」で、音を大きく鳴らすことにより、悪意をはらい、神へのおそれうやまう気持ちを表するといわれているのです。

実はこの「柏手(かしわで)=拍手(はくしゅ)」で、音を大きく鳴らすことにより、悪意をはらい、神へのおそれうやまう気持ちを表するといわれているのです。

このため、柏手を打つときは、しっかりと音をたてることも重要。

拍手を終えて祈りを捧げた後、90度の深い一礼をして静かに神様の御前を離れます。

出雲大社に参拝する時の服装に決まりはある!?

出雲大社などの神社にお参りする時には、服装にも気を付けたいものです。

基本的には普段の服装で問題ありませんが、以下のようなことに注意して選ぶと良いでしょう。

❤️広い境内を歩くので、歩きやすい服と靴を選ぶ

❤️境内には砂利が多いので、ハイヒール・ピンヒールの靴は避ける

❤️積雪がある場合は、雪道でも安全に・温かく歩ける服と靴を選ぶ

❤️神のいる神聖な場所に行くので、汚れた服・作業着・エプロンなどは避ける

❤️お願い事を聞いていただく神様に礼を尽くすため、華美な服・露出の大きい服を避ける

※露出の大きい服:肩の見える服(特に女性はオフショルダー、男性はタンクトップ)、ミニスカート、ショートパンツなど

つまり、動きやすく安全で、神様に対して失礼のない服装ということになろぅか。オホ

細かい決まりはありませんので、謙虚な気持ちで大切なお願い事をするのにふさわしいと思える服を選んでみてください。

白いものを身に付けると良い?

神社にお参りに行く、つまり神様にお会いしに行く時は、心身を清めた状態を表せる白い服が良いとされる場合もあります。(神職や巫女さんは、白い装束のことが多い)

ただ、これも絶対の決まりではないので、気になる方はジャケットの下に着るシャツを白にしてみたり、ハンカチなどの小物に白いものを取り入れてみたりすると良いですよ。

八足門内に入る場合は服装に注意!

八足門の奥は御本殿なので前述の通り、通常は門をくぐって中に入ることはできません。

ただし、正月三が日や特別な祈祷の際、または旅行会社のツアーなどで特別拝観が組み込まれている場合など、八足門をくぐって昇殿参拝ができる場合があります。

この場合は、もちろん通常の参拝以上に、服装に気を遣う必要があります。

正装やスーツほどでなくても結構ですが、以下のような服装は避けてください。

- 露出の大きい服(タンクトップ・肩が見える服・肌が透ける服・ハーフパンツ・ショートパンツ・ミニスカートなど)

- 過度にカジュアルな服・靴(Tシャツ・ジーパン・カーゴパンツ・サンダルなど)

- 華美な服・靴(奇抜な色柄の服・ピンヒールの靴など)

なお、ブーツは問題ありませんが、汚れた靴や履き古した靴はできるだけ避け、靴下を着用するようにしてください。

また、冬は厚手のコートやジャケットを着用すると思いますが、ご祈禱(きとう)の際に脱ぐことになるかもしれないので、「見えないから大丈夫」と安心せずに、中に着るものにもある程度気を付けておくことをおすすめします。

特別に八足門をくぐれるという機会に、Tシャツにジーパンなどのふさわしくない服装で行くと、入場を断られてしまう場合があるので、十分にご注意ください!

終わりに・・

出雲大社の参拝方法は、古来からの参拝方法となりますので、他の神社よりも手間が増えます。

しかしその分、きっと良いご利益に授かれると信じて、正しい参拝方法を実行してみてください。

そして出雲大社ではあなた自身のためだけだけはなく、あなたの大切な誰かのために真剣にお祈りしてみてください。

もちろん、あなた自身の多少の努力も必要ですが、きっとその願いは叶うハズですよ。

関連記事

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

-2.jpg)

.jpg)

-3.jpg)

ます。.jpg)