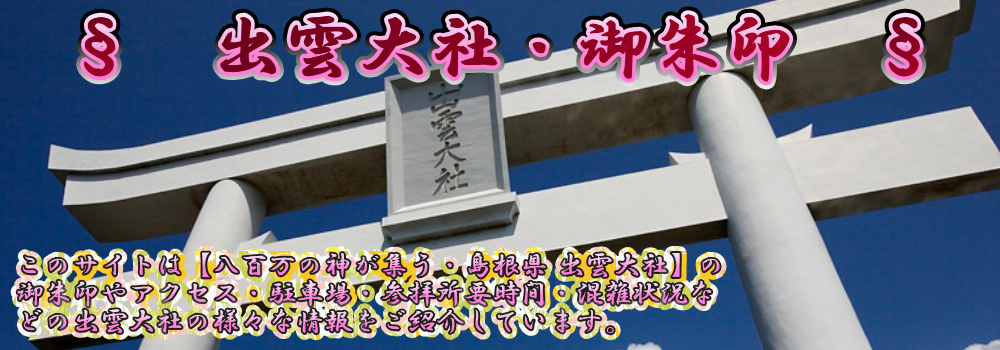

出雲大社・宇迦橋の大鳥居【登録有形文化財】

造営年

- 1915年(大正4年)

材質

- 鉄筋骨組み

- コンクリート

建築様式(造り)

- 鉄筋コンクリート造り

大きさ

- 全長(高さ):23m

- 横幅:14m

- 扁額:タタミ6畳分

- 柱の直径:1.8m

- 柱の周囲の長さ:約6m

鳥居の形式

- 明神鳥居

登録有形文化財指定年月日

- 2015年(平成27年)11月17日

寄進者(奉納者)

- 小林徳一郎(島根県出身の建築関係の実業家)

「宇迦橋」の読み方

「うがばしのおおとりい」

宇迦橋の大鳥居の大きさ

明神型の鳥居は神社でよく見かける一般的な形状の鳥居ですが、この大鳥居は、高さ(23m)、柱間の幅(14m)、柱経(約1.8m)、柱の周囲(約6m)もあることから、大正4年当時は日本一大きな鳥居と言われました。

【補足】日本で大きい鳥居一覧とランキング

10.出雲大社・宇迦橋の大鳥居

大きさ(高さ):23.0m/ 築年:大正4年(1915年)

9.豊国神社(とよくにじんじゃ・愛知県名古屋市)

大きさ(高さ):24.2m/ 築年:昭和4年(1929年)

8.平安神宮(へいあんじんぐう・京都府京都市)

大きさ(高さ):24.7m/ 築年:昭和4年(1929年)

7.古峯神社(ふるみねじんじゃ・栃木県鹿沼市)

大きさ(高さ):24.6m/ 築年:昭和49年(1974年)

6.神柱宮 (かんばしらぐう・宮崎県都城市)

大きさ(高さ):25.0m/ 築年:昭和54年(1979年)

6.靖国神社(やすくにじんじゃ・東京都千代田区)

大きさ(高さ):25.0m/ 築年:大正10年(1921年)

関連記事:![]() 靖国神社「第一鳥居(大鳥居)」と狛犬など

靖国神社「第一鳥居(大鳥居)」と狛犬など

5.鹿島神社(かしまじんじゃ・兵庫県高砂市)

大きさ(高さ):26.0m / 築年:平成10年(1998年)

4.最上稲荷(さいじょういなり・岡山県岡山市)

大きさ(高さ):27.5m / 築年:昭和47年(1972年)

3.弥彦神社(やひこじんじゃ・新潟県弥彦村)

大きさ(高さ):30.2m / 築年:昭和57年(1982年)

2.大神神社(おおみわじんじゃ・奈良県桜井市)

大きさ(高さ):32.2m / 築年:昭和61年(1986年)

1.熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ・和歌山県田辺市)

大きさ(高さ):33.9m / 築年:平成12年(2000年)

宇迦橋の大鳥居の歴史・由来

宇迦橋の大鳥居の名前の由来は、大鳥居の手前に「宇迦橋(うがばし)」と言う橋が架かっているからです。

宇迦橋は1913年(大正2年)に造営された橋で、旧大社駅から出雲大社に参拝するために開かれた「神門通り」と、ほぼ同時期に造営された橋です。

そして、この「宇迦橋」にドッシリと構える大鳥居・宇迦橋の大鳥居は、出雲大社前の「神門通りの開通」と「大正天皇の即位」を記念し、地元の実業家「小林徳一郎(こばやし とくいちろう)」の寄進によって約2年後となる1915年(大正4年)建てられました。

同年11月17日には、国の建造物・登録有形文化財の指定も受けています。

宇迦橋の架け替え工事

令和2年12月より令和5年までの約3年間に加え、電線類の埋設化に伴い令和6年度までを暫定的に工期とし、宇迦橋の架け替え工事がされる予定。

架け替え工事が実施される大きな理由としては、架橋されてから80余年が経過し老朽化が懸念されたためというのが大きな理由となる。

宇迦橋の架け替え工事内容と目的

- 歩道幅が従来の1.5メートルから3.0メートルへ広げる

- 電柱の埋設化により周囲の景観をより理想的な形でスッキリと見渡せる。

- 歩道と車道との境に縁石を立ち上がらせて歩行者ならびに自転車が車道に落下する危険性を減少させる。

宇迦橋の大鳥居の建築様式・造り

宇迦橋の大鳥居は、鉄筋コンクリート製の「明神鳥居(みょうじんとりい)」という型の鳥居です。明神鳥居の特徴として鳥居の一番上の部分(笠木)の両端に緩やかなカーブがあります。

宇迦橋の大鳥居は、出雲大社にある4つの鳥居のうち「勢溜の鳥居(せいだまりのとりい)」のさらに奥に位置することから、別名で「一の鳥居」とも言われています。(正式には「一の鳥居」や「二の鳥居」などの定まったものはないようです)

電車で来た場合、一畑電車の出雲大社前駅を出た時に見ると、距離が離れているので小さく見えてしまうのですが、近づくにつれて、いかに巨大な鳥居であるのかがわかります。たとえば鳥居中央の看板(扁額/へんがく)は・・なっ、なっ、..ゴホっ..なんとぉぅ!タタミ6畳分もの広さがあります。

畳6畳分といえば一般的な洋室ワンルームの1部屋分に相当する大きさです。

鳥居の横幅は14m、柱の直径=横幅は大人の男性約1人分に相当する1.8m、柱の周囲の長さにすると約6mもあります。

宇迦橋の大鳥居(うがばしのおおとりい)の見どころ(見所)

徒歩で真下から宇迦橋の大鳥居を見る

この「宇迦橋の大鳥居」の下は道路になっていて、車で通過するとゆっくり観ることはできませんが、「吉兆館ご縁広場」に駐車すると、歩いて参観することができます。大鳥居を間近でジックリと観覧したい方にはオススメです。

近くで見ると本当に圧倒されそうな大きさです。鳥居の中央部にある扁額(へんがく/=額)も畳6畳サイズなので、真下から見上げるとその巨大さが分かります。..落ちてきたらドエラいこっちゃ

「宇迦橋」にある不思議な「ハート型の石」

また、宇迦橋のたもと(道路と接続している部分)には「ハート型の石」が埋められているところがあります。

そこから見ると「一の鳥居」と「二の鳥居」がまっすぐに見えるポイントになっているそうです。

ご縁を結ぶ出雲大社に参拝しにきたのですから縁結びにちなんだハート型は嬉しいものです。

宇迦橋の大鳥居の場所(地図)

宇迦橋の大鳥居は、勢溜の鳥居を直進した「神門通り」を抜けた先に位置します。

勢溜の鳥居から宇迦橋の大鳥居までの所要時間は徒歩約10分ほど、距離にして約800m程です。.jpg)

【補足】神門通りには電柱が無い❓その理由とは❓

勢溜から宇迦橋の大鳥居まで至るまでに「神門通り」を通ることになるが、言われなければ気づかないことがある。

我々の自宅周辺では当たり前のように見かけるものが無いが、それは何か❓

特に上空に目を向けると分かるのだが、‥‥‥そんなもんすでに⬆️のタイトル(見出し)で「電柱」と書いとるやんけ❗️‥‥‥などと言わずに。

そぅ!神門通りには電柱が無ぅぃ!

‥‥‥いかがだろうか。

神門通りの電柱はドコにある❓まさクぁ!電柱なし‥‥ということは住民全員が神通力や魔法のようなものが使えるのか❓

‥‥‥なんでやねん。 そのネタおもんな

ではその肝心の電柱‥‥‥ドコになるのかお分かりぃ❓

なんと!!地中(道路下)に電柱が埋まっているといえば驚き桃の木さんしょの木❓

神門通りの電柱が地中に埋まっている理由

そもそも「神門通り」という名前の由来は、「神聖な出雲大社への入口(門)となる通りということで「神門通り」と呼ばれる。

その神門通りの由来を重要視し、神々に憚って(はばかって)の配慮なんだとか。

「それがどうした。このアホが」・・などと言わないでください。

それでは。オホ

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。