まず・・足立美術館とは?

足立美術館とは「足立 全康(あだち ぜんこう)」という実業家(大金持ち)が1970年(昭和45年)に設立した美術館です。

足立全康氏が美術館設立に至った経緯は、横山大観の「紅葉」という名の絵画に魅入ってしまい、絵画収集に目覚めたためです。

以降、絵画をメインとした美術品の収集に没頭し、71歳の時に足立美術館を設立するに至ります。

つまり現在の足立美術館は足立全康氏が収集したコレクション(作品)が大半、展示されていることになります。

現在では、アメリカの権威的日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」のランキングにおいて、なんと!13年連続日本一!に挙げられるほどの庭園をもつ美術館でもあります。

実は足立美術館の敷地内には庭園がいくつか存在しますが、これらの庭園1つ1つ単に美しく整備された庭園ではなく、創作の意図をもって作庭された庭園となります。

以上のことから、このように世界でも「類を見ない美術館」を創作した「足立全康氏の意図を紐解いていく」ことで、180度違った観覧も可能となります。

足立美術館の展示数

近代日本画、陶芸、童画が約1300点

1300点の中から横山大観の作品を130点から20点ほどを入れ換えで展示

足立美術館の大きな特徴

日本庭園

足立美術館の大きな特徴の1つとして広大な庭園を保有しています。

その広さは約5万坪といわれており、5万坪の内訳として以下のような庭園が存在します。

「枯山水庭園」「白砂青松庭園」「苔庭」「池庭」「生の額絵」「亀鶴の滝」

「生の掛軸」

庭園は足立全康氏自らが全国を歩き巡ってきて見つけてきた石、松の木などが使用されています。

また、専属の庭師、美術館スタッフが毎日手入れと掃除をしており、枯れ葉1つ無い状態が常に保たれています。

900本もの松がある種の規則的に植栽されている

足立美術館の日本庭園には約900本もの松が植栽されていますが、このうち約800本は赤松になります。

これらの松は枝1本1本の形状から植わっている位置(場所)に至るまで7人の庭師たちによって毎日入念な剪定がなされています。

これに加え、松全体を少し離れた位置から俯瞰(ふかん)して、隣の生える松の木との葉の量、すなわち緑のコントラストの調整も行われており、葉1枚1枚を丁寧にムシって濃さを調整しています。

足立美術館を創設した足立全康氏がモットーとして掲げる「庭園もまた一幅の絵画である」の言葉があるように、庭園全体で1枚の壮大な絵画を表現しています。

絵画であるが故、一切の手抜きが許されない・・ということなのでしょう。

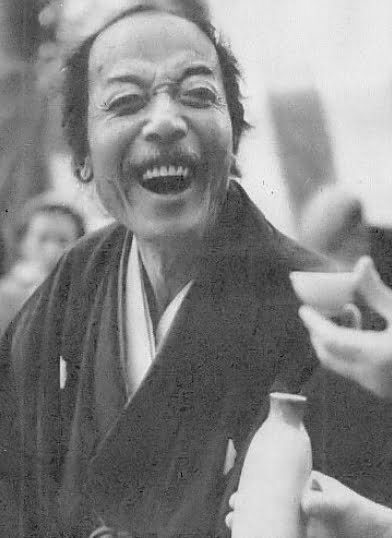

横山大観

横山大観は本名を「横山秀麿(よこやまひでまろ)」と言い、日本画の画家です。後に「日本画の巨匠」とまで呼ばれる人物です。

大観が描いた作品はすべて時価で値段が付けられないほどの価値を持つ作品ばかりです。

横山大観は当初から才能を開花させた売れっ子画家であったわけではなく、西洋で人気を博し高評価を得た後に日本においても高評を博するようになっています。

大観には独特の画法があり、その画法を「没線描法(ぼっせんびょうほう)」と呼称します。

「没線描法」とは、大観の絵画を観れば気づきますが、絵を描く際に線を極力抑えて描く画法です。

例えば人物と背景を描くとして、人物を描くときに、どうしても背景との間に線が入ってしまいます。このように今までの日本画は背景との間に線を強調して描くのが常識でした。

しかし大観は研究に研究を重ねて独自の画法を編み出し、この常識を覆します。

その画法こそが上述した「線を無くして背景との一体感を演出する」没線描法になります。

一言で分かりやすく言うと「写真のような絵」です。

大観の描いた絵画は日本で高評を得た後、皇室にまで作品を献上するようになり、やがて日本で「横山大観」の名前を知らない人がいないほどになっていきます。

後、1958年(昭和33年)2月26日、89歳という当時では長寿で人生を終えています。

死後は日本国における勲章「勲一等旭日大綬章」が国から贈られています。

足立美術館の見どころと見学所要時間

足立美術館の入口周辺と「歓迎の庭」

足立美術館の入口周辺からすでに美術館の構図が始まっています。

何かをイメージしたかのように松の木が車道の両脇に整然と植栽されています。

また入口から庭園を少しだけ観ることができますが、この庭園は「歓迎の庭」と呼ばれる庭園です。

入館料金を支払えないボンビーor赤貧な方、もしくは「ケチんぼ」はこの周辺だけを観て、無料で入館できるミュージアムショップでグッズだけ観て帰るというプランもあります。

本館1階

横山大観特別展示室

「横山大観特別展示室」は足立美術館のメインとなる展示室といって過言ではありません。横山大観の代表作とも言える「紅葉」が展示されています。

「横山大観特別展示室」は足立美術館のメインとなる展示室といって過言ではありません。横山大観の代表作とも言える「紅葉」が展示されています。

この横山大観特別展示室に展示されている大観の作品は日本一の数を誇ります。

毎年、秋には紅葉に因んで必ず展示されます。

「陶芸室」

ここには現代の日本画のアーティストの作品が展示されています。

現在は「河井寛次郎」の作品が展示になります。

河井寛次郎は、足立美術館と同じ、この島根県で生まれ育った「昭和の時代を代表する陶芸家」でもあります。

ミュージアムショップ

足立美術館のミュージアムショップは1階以外にも新館の1階にもあります。

足立美術館のミュージアムショップは1階以外にも新館の1階にもあります。

ここでは横山大観の作品以外にも、新悦の日本画家の作品群が展示されています。

その他、「ぬいぐるみ」や「お菓子」「キーホルダー」なども販売しています。

足立美術館の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページにてご紹介しております。

【これ10選!】島根県 足立美術館のお土産(グッズ)人気おすすめランキング!

喫茶室「翆」(みどり)

.jpg) 枯山水庭をゆるりと観覧するためにに設けられた喫茶店です。

枯山水庭をゆるりと観覧するためにに設けられた喫茶店です。

西洋の王宮の宮殿を彷彿とさせる内装です。

なんだか、大物政治家になって賄賂を受け取る時に入る高級クラブのような気もします。エッへん

メニューは軽食なのでドリンクやデザートがメインになりますが‥‥‥この喫茶店、なんとぉぅ!一律1000円で好きなメニューを注文できる仕組みになっています。

コーヒーとエスプレッソはおかわり自由です。

特に期間限定メニューが人気のようです。現在は「白玉クリームあんみつ」です。

喫茶室「大観」(たいかん)

喫茶室「大観」からは、池庭が一望できます。

喫茶室「大観」からは、池庭が一望できます。

ここではガッツリ系(ご飯もの)のメニューがありますので、ランチ(昼の食事)をドテッ腹へ大いに流し込むことができます。

おすすめメニューは島根和牛を使用したビーフカレー(1200円)です。

子供連れの方にはケーキなどのメニューもあります。ウフ

茶室・寿楽庵

上述の「生の掛軸」同様に壁に長方形型の穴ボコが空いていますが、寿楽庵は2つ空いています。

上述の「生の掛軸」同様に壁に長方形型の穴ボコが空いていますが、寿楽庵は2つ空いています。

この長方形の穴ボコこそがまさに掛け軸の形状をしており、遠目から観ると確かに庭園の絵が描かれた掛け軸がかかっているように見えます。これまたスゴイ!アッパレ..パレパレ

ただし、この茶室・寿楽庵は入るのに別途、お金が必要になります。

入ると「”純金製の茶釜”で沸かした湯」を使用して、無料でお茶を点てていただけます。

なんでも、この「”純金製の茶釜”で沸かした湯」を飲むことで「延命長寿と招福」のご利益を授かることができるのだとか。13杯オカワリぃ~

- 見学料金:抹茶料込みで1000円(税込)

茶室「寿立庵」

足立美術館には合計で上記の「寿楽庵」と合わせて2つの茶室が存在します。

足立美術館には合計で上記の「寿楽庵」と合わせて2つの茶室が存在します。

この茶室「寿立庵」は有名な「桂離宮(かつらりきゅう/京都)」の茶室「松琴庵」を模して京都の専門工匠により建てられた茶室です。

昭和56年吉日に裏千家4代家元・千宗室氏(せんのそうしつ)氏、夫妻を招聘し、茶室びらきの儀式が執り行われています。

「寿立庵」の庵号(名前)は千宗室氏によって名付けられており、足立美術館の館名にちなんで「立」の文字が使用されています。

裏千家には逆に表千家も存在し、これら両家は安土桃山時代に花を咲かせた茶人「千利休(せんのりきゅう)」を祖としています。

その他にこの「寿立庵」にはモミジが多数、植栽されており、秋の紅葉の季節になると見事な紅葉を観ることができます。

注意点

寿立庵の御庭を見学するためには、所定の見学料(抹茶料込み)を別途、支払う必要があります。(1500円)

1階「庭園」

生の額絵

足立全康氏が「窓から見える景色でさえも、見方によれば絵画と成り得る」といった言葉のもと景色を絵画として表現するために作られた窓になります。

窓一面、美しい日本庭園が広がり片隅に年数を経たクスノキの大木が植栽されています。この楠が影となり、新緑に萌える芝や木々の青さがより一層引き立つ様子がみえます。

なるほど、まさに絵画のような構図です。ホっホっホぅ

生の掛軸

初めて足立美術館に訪れた方が、この和室に来れば腰を抜かすほど驚くのではないでしょうか。

初めて足立美術館に訪れた方が、この和室に来れば腰を抜かすほど驚くのではないでしょうか。

廊下や通路の壁を長方形にくり抜いて最奥の和室を見えるようにしています。つまり筒抜け状態ということです。このように筒抜け状態にすることで外の庭園の景色を「掛け軸」に描かれた作品として見れるようにしています。

・・なるほど、和室の奥から日本庭園を見ると確かに1つの掛け軸に見えます。..アッパレじゃ!ホっホ

足立美術館に訪れた際は要必見!のスポットです。

亀鶴の滝(きかくのたき)

横山大観の作品「那智乃瀧(なちのたき)」から着想を得て1978年(昭和53年)の開館8周年記念を祝して開瀑(かいばく=滝を作ること)された高さ約15メートル滝です。

庭園内の「亀鶴山」という小山から滝が流れ落ちる姿は遠目から見るとまさに絵画そのものです。

ちなみに、この亀鶴山と庭園との間には一般道(公道)が通っており、亀鶴山に滝だけが作られている恰好になります。

これすなわち、この滝は遠景として観ることではじめて意味を成すものだということがお分かりいただけるハズです。

白砂青松庭園

横山大観の作品「白沙青松」を模して作庭された庭園です。石組に使用されている石コロコロどこいった‥‥は、鳥取県名産の佐治石。

池を挟んで右側に見えるのは黒松。その逆に左側に見えるのは赤松です。

純白の砂浜にの上にこれら青々とした松の木が生い茂る姿のコントラストは見事に映えまする。

庭の奥には上記、亀鶴の滝が見えますが、滝水が渓谷を流れるかのように曲折しながら、手前の大きな池へと注ぎこむ様子は庭園の景観に風趣を与え、よりいっそう印象強いものに仕立て上げています。

春の白砂青松庭園の様子

池畔には花弁を付けたツツジの花が見えます。青く色ざやかな青空、新緑の季節を謳歌する松と真っ白できめ細やかな白砂の中に観るツツジの花はどこから可憐に見えまする。

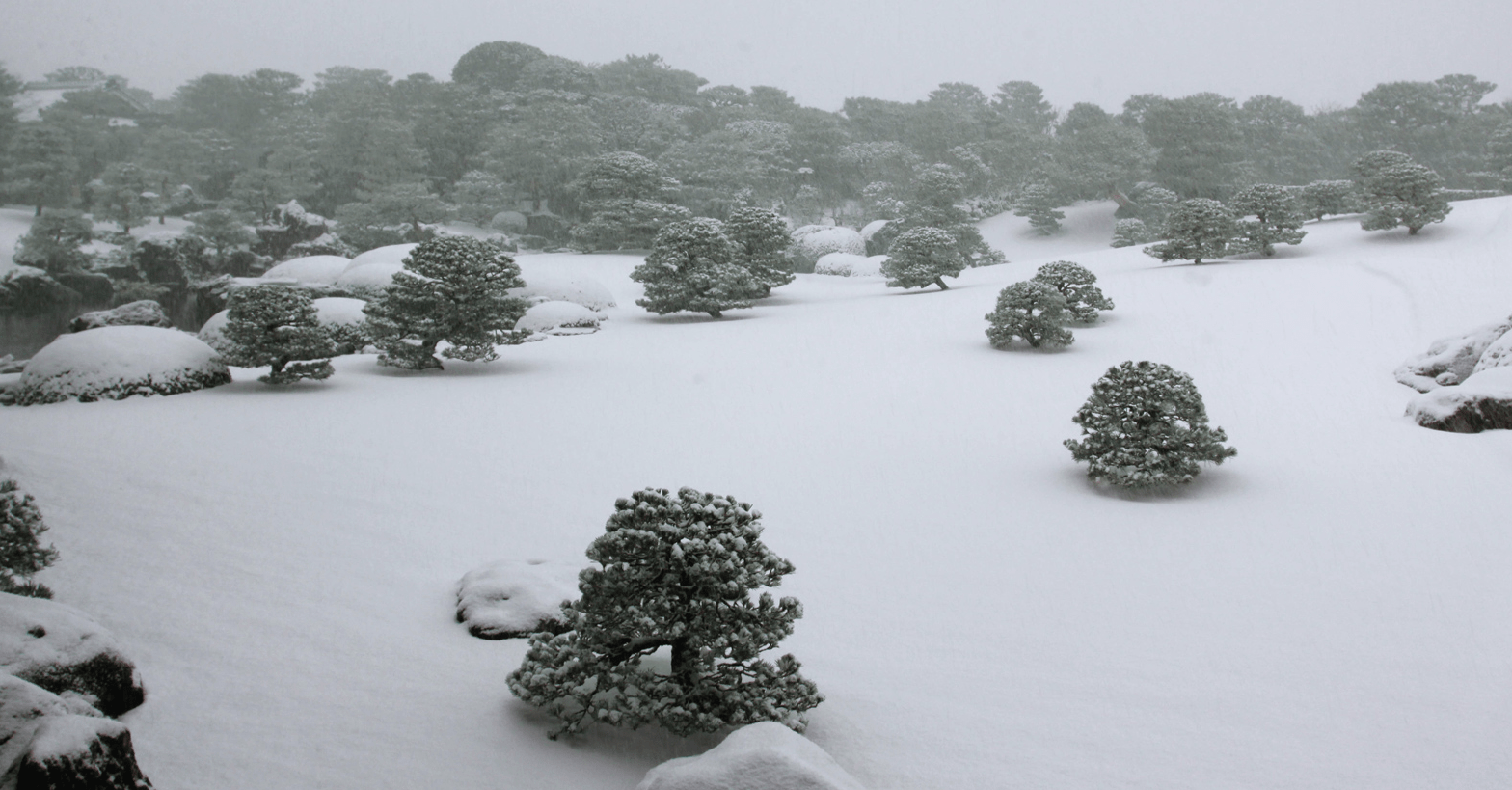

冬の白砂青松庭

この写真のような雪に埋もれた様子の庭園を見る機会はグッと減ったように思えます。近年の気象の変化とは著しさが年々、増しているような気さえ覚えまする。

しかしまったく積雪がないのではなく、シーズン中に数回は雪に埋もれた庭園をご覧いただけることでしょう。

積雪の庭園はモノクロの世界‥‥。まさに横山大観の水墨画の世界にいる気にさせてくれまする。

枯山水庭

「枯山水(かれさんすい)」とは「水を用いず水を表現する作庭技法の1つ」です。例えば白砂を水として表現するために岩を巧みに配置しています。

白砂と岩で表現した「枯山水」に合わせて、足立美術館の北の山々をも「枯山水」の背景として巧みに利用しています。

この枯山水庭園は作庭家の「中根 金作(なかね きんさく)」氏の作庭によるもので、使用されている白砂は島根県仁多郡奥出雲町横田の「横田砂」です。

中央に配置されている石組(3つの立石)は、峻厳な山を表現しており、そこから流れ落ちる滝水はやがて、手前に広がる白砂へと流れ込む様子を見事に演出しています。

白砂は1年も経つと雨や雪の影響で汚れることから、毎朝、庭師たちが竹ぼうきで掃除をしているそうなのですが、何度も竹ボウキで掃除しているうちに砂が削れていまい、日が経つにつれ、地面の高さが低くなるとのことです。年に1回は砂を水洗いしているとのこと。

この上さらに木々を構図のもとに植栽することで1枚の絵画(作品)を見事に完成させています。まさに足立全康氏の意匠作品とも言えます。

ちなみに、この枯山水庭は足立美術館のメインとなる庭園でもあり、四季の彩りをもっとも感じとれる場所でもあります。

夏の枯山水庭園

写真後方には霧雲が見えますが、雨に煙る夏の枯山水庭がここにあります。雨の日に雫がしたたれる木々やシットリと濡れた庭石は、また平時とは異なる風趣を見せてくれまする。

秋の枯山水庭園

自らが紅葉を先導するように美しい色づきを見せるのはドウダンツツジです。

この紅葉時期の庭園は足立美術館の大きな見どころとなるものであり、代わり映えのしない松や芝生とは打って変わり紅葉するドウダンツツジとのコントラストは見事というほかありんせん。

池庭

池をメインとして整然として植栽された木々と白砂を巧みに用いることで、どの場所から観ても見事な景観に見えるように設計されて作庭されています。ザリガニおるかなぁ

実際に歩けないのが残念!

正面に見えるのは煎茶室「清風」です。この池庭には池だけではなく、遠近法と採り入れた大小に剪定された木々、そしてこれら池や木々を取り巻く石組と合わさることで格調高い風情を演出しています。

池庭の紅葉

池庭の痴漢に‥‥おっと、池畔!!には、複数のモミジが植栽されていることから、秋になると見事な紅葉を目に焼き付けることができます。

冬の池庭

コンコンと地中深くから湧き出る湧き水は年中水温が安定しているため、冬でも鯉は冬眠にすることなく自由に遊泳している姿を観れます。

苔庭

名前の通り、苔が美しく見える角度で植栽された庭園です。ゆえに「苔庭」称します。京風の雅な様式で作庭された庭園です。

苔の種類は主に「杉苔」を中心に植栽されています。庭全体を見通した時、ゆるやかな曲線を描くように植栽されている意匠がうかがえます。

この苔と共に植栽されている赤松はすべて斜めで植栽されていますが、これは山の斜面に生える木を無理に平地に植えると相当な苦痛になると配慮したことからこのように斜め向きで植栽されています。

この苔庭という庭園を通じて、設計者の人となりがシンミ〜リ伝わってくるというものです。うきゃ

これも庭園鑑賞の醍醐味と呼べるのではないでしょうか。ウフ

秋の苔庭

苔庭にはドウダンツツジやカエデが数多く植栽されていることから、毎年、秋口になれば見事な紅葉を見せてくれまする。

白砂が放つ白、深々とした緑色を放つ苔の上に、真紅に染まった葉が落ちる描写は見る者の心を奪い、思わず呆然と立ちすくんでしまいまする。観覧する者を飽きずに魅了しつづけ、何度も足を運ばせまする。

本館2階

小展示室・大展示室

本館2階の大小の展示室には以下のような新悦日本画のアーティストたちの作品が展示されています。

本館2階の大小の展示室には以下のような新悦日本画のアーティストたちの作品が展示されています。

- 竹内栖鳳、川合玉堂、橋本関雪、上村松園..etc

2階「陶芸室」

2階の陶芸室には「北大路廬山人室」があり、つまりは「北大路廬山人(きたおおおじろざんじん)」の作品が約260点、展示されています。

北大路廬山人は多才な人物として多くの肩書きを持っています。

また、多難な人生を歩んだ偉人としても後世に伝わっています。

- 北大路廬山人の肩書き:篆刻家・画家・陶芸家・書道家・漆芸家・料理家・美食家..etc

中でも画家・陶芸家として有名でその作品が展示されています。

新館1階

ミュージアムショップ

上述の通り、足立美術館にはミュージアムショップが2つ存在しそのうちの1つです。

上述の通り、足立美術館にはミュージアムショップが2つ存在しそのうちの1つです。

ミュージアムショップは美術館に入館しなくても入ることができますので、ケチでボンビーな方は入館せずに並んでいるグッズを観るだけの「我慢」という選択肢もあります。

足立美術館の詳細に関しては当サイトの以下↓の別ページにてご紹介しております。

【これ10選!】島根県 足立美術館のお土産(グッズ)人気おすすめランキング!

新館2階

展示室

この展示室ではこれからの日本画の世界を創造する新悦の日本画家たちの作品が展示されています。

足立美術館の隠れた見どころ

開館前の庭園がもっとも美しい

足立美術館の隠れた見どころとなるのが、開館前の景色です。庭師や関係者たちが声を揃えて言うには、まだ人っ子一人いない庭園の景色を独り占めしながら、のびのびと眺めるのがもっとも最高の瞬間のようです。

この瞬間こそが当館で働いている価値を見出せる至福のひとときとのことです。

ただ、開館前なので一般の方は塀や御垣の隙間から観ることになります。

虹が出た時が最大の隠れた見どころ!

あまり知られていませんが、実は足立美術館には年に数回、虹が発生することがあります。

足立美術館において虹が発生する条件は、雨があがった後、霧雲が発生し、その霧雲がパっと開けて青空から太陽の日が射した瞬間です。

よく虹が見れる季節はよく晴れた夏日。

運良く虹を見れた方は幸運を通り越して、・・きっと幸運に恵まれることでしょう。

足立美術館の見学所要時間

足立美術館の公式的には「約2時間」と発表されていますが、実際はもう少し滞在時間が必要になります。

と、言いますのも館内には「茶室」や「喫茶店」も併設されており、これらをハシゴした場合、やはり2時間以上必要になります。

この上さらに見たこともない庭園の美しさに魅入っていまい、おそらくヨダレを垂らしながらボ~っと庭園を眺めている自分がいるハズです。

このヨダレタイムを含めるとやはり最低で3時間ないしは3時間30分は必要になってきます。

足立美術館の口コミ・評判

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

・歴史」.jpg)